Al comando di un plotone di arditi per la presa del Colbricon

L'incredibile testimonianza ritrovata grazie a Leonardo Valentini che ci condivide questo importante manoscritto del S.Ten. Dino Turriani, comandante di una tra le prime compagnie di arditi.

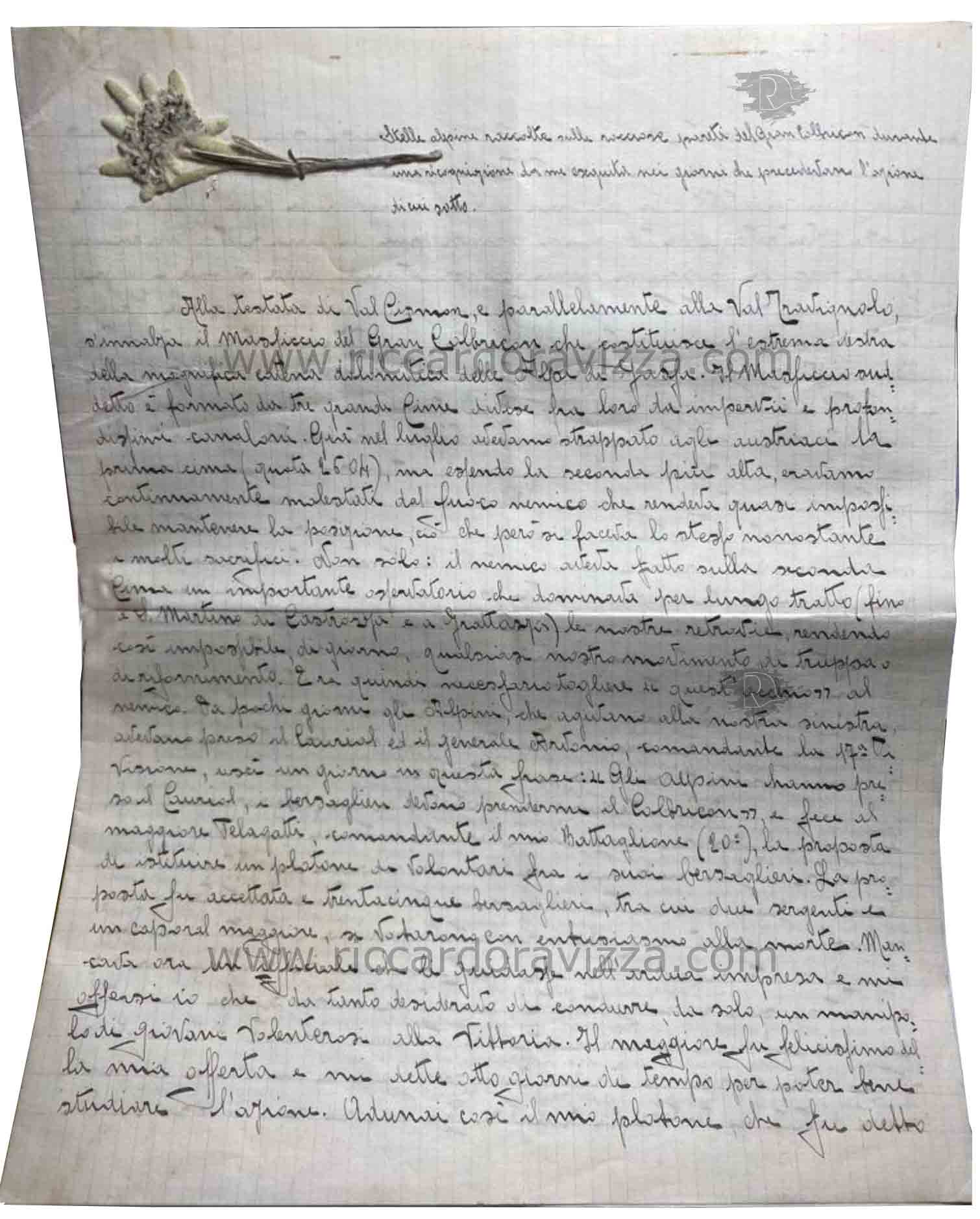

Stella alpina raccolta sulle rocciose pareti del Gran Colbricon durante una ricognizione da me eseguita nei giorni che precedevano l’azione di cui sotto.

Alla testata di Val Cismon, e parallelamente alla Val Travignolo, s’innalza il massiccio del Gran Colbricon che costituisce l’estrema destra della magnifica catena dolomitica delle Alpi di Fassa. Il Massiccio suddetto è formato da tre grandi cime divise fra loro da impervi e profondissimi canaloni. Già nel luglio (1916) avevamo strappato agli austriaci la prima cima (quota 2604), ma essendo la seconda più alta, eravamo continuamente molestati dal fuoco nemico che rendeva quasi impossibile

mantenere la posizione, ciò che però si faceva lo stesso nonostante i molti sacrifici. Non solo: il nemico aveva fatto sulla seconda Cima un importante osservatorio che dominava per lungo tratto ( fino a S. Martino di Castrozza e a …) le nostre retrovie, rendendo così impossibile, di giorno, qualsiasi nostro movimento di truppa o rifornimento. Era quindi necessario togliere “quest’occhio” al nemico. Da pochi giorni gli Alpini, che agivano alla nostra sinistra, avevano preso il Cauriol ed il generale Arvonio, comandante della 17ª divisione, uscì un giorno in questa frase:” Gli Alpini hanno preso il Cauriol, i bersaglieri devono prendere il Colbricon” e fece al maggiore Pelagatti, comandante il mio battaglione (20º), la proposta di istituire un plotone di volontari fra i suoi bersaglieri. La proposta fu accettata e trentacinque bersaglieri, tra cui due sergenti1 e un caporal maggiore, si votarono con entusiasmo alla morte. Mancava ora un ufficiale che li

guidasse nell’ardua impresa e mi offersi io che da tanto desideravo condurre, da solo, un manipolo di giovani volenterosi alla Vittoria. Il maggiore fu felicissimo della mia offerta e mi dette otto giorni di tempo per poter bene studiare l’azione. Adunai così il mio plotone, che fu detto “il plotone degli arditi” e lo addestrai in esercizi speciali di alpinismo e di lancio di bombe, soprattutto austriache, che ne avevamo preso una grande quantità e che, ad onor del vero, erano anche più efficaci delle nostre. Nei ritagli di tempo mi spinsi più di una volta in ricognizione verso le postazioni nemiche approfittando della nebbia e del mal tempo che, soprattutto in montagna, rende quasi invisibili. Ero convinto della buona riuscita dell’azione (quantunque avessi già preveduto i molti sacrifici) e questa convinzione era riuscito a trasfonderla in tutti i miei bersaglieri che attendevano con ansia il giorno in cui avrebbero potuto, ancora una volta, dar prova del loro Valore.

Venne così il giorno 30 settembre. Il maggiore, chiamati a rapporto gli ufficiali, chiese a me il modo secondo il quale avevo studiato di svolgere la mia azione e qui, per rispetto a un mio superiore valoroso e degno di tutta la stima, devo lasciare di descrivere alcune contraddizioni sorte per giungere a dire che, finalmente, riuscii a convincerlo lasciarmi svolgere l’azione nel modo da me proposto. In seguito alla relazione che mi fu ordinata di fare, il giorno appresso (1º ottobre) ebbi l’onore di essere invitato a colazione dal generale Arvonio, con il quale m’intrattenni a lungo a parlare dell’azione avendo la piena approvazione del progetto. Lo lasciai sperando di poter tornare da lui vittorioso.

Alla notte venne inaspettato l’ordine d’operazione. I miei bersaglieri l’appresero con gioia e, lasciate le tende, ci disponemmo silenziosi in fila indiana, iniziando la marcia di avvicinamento. Erano le 3 dopo mezzanotte del giorno 2 ottobre. Non si sentiva vociferare nessuno perché in quella cara nottata parlava soltanto il cuore rigonfio d’intrepidezza e di speranza.

E nemmeno si sentiva un passo battere sulle rocce sgretolate, perché le grosse scarpe chiodate coi ferri cadorini erano rimaste ad attenderci al nostro ritorno. Calzavamo delle scarpe di corda. Giungemmo così ai piedi del monte di cui dovevamo tentare la scalata. Era ancora buio e bisognava aspettare. Non mancarono nell’attesa i frizzi ed i motti spiritosi che davano al plotone l’aspetto di una comitiva che tenti una comune scalata alpinistica. Nessuno presagiva di morire, nessuno; ma tutti sognavamo la Vittoria. Una brezza fresca ci tagliava il viso. Le stelle che brillavano nel cielo facevano prevedere una bella giornata. Proprio quella che ci sarebbe voluta. Non si sentiva d’intorno nessun rumore: solo di quando in quando il colpo secco del fucile di qualche barbuto “cecchino”: Infatti il sole spuntò in un cielo limpidissimo. Erano circa le sette. Tutto d’un tratto la quiete fu interrotta da un immenso frastuono. Batterie di cannoni e di bombarde cominciarono a far sentire la loro voce. Il cuore pulsò più forte nel petto di tutti noi. “Ragazzi, è l’ora” gridai forte e deciso. Essi non attendevano da me che queste parole. In un attimo furono tutti in piedi. Io per primo m’arrampicai su quelle ripide pareti per una ventina di metri.

Avevo a compagno un sergente di Pisa, certo Emilio Baglini. Insieme a lui piantai nella roccia il primo chiodo, ci legai una corda e la gettai ai bersaglieri i quali ad uno ad uno salivano. Sembravano tanti scoiattoli attaccati ad essa. Per circa sette ore si seguitò questo lavoro sempre a sbalzi di venti o venticinque metri, appianando tutti gl’innumerevoli ostacoli, rendendo discretamente accessibili a tutti i passaggi più scabrosi. Alle ore tredici e trenta giungemmo circa ad una decina di metri dalle ridotte nemiche. Gli austriaci non se n'erano ancora accorti, forse perché mai più immaginavano che gl’Italiani sono capaci di tutto! Non avevo che da dare l’assalto, ma mi era impossibile perché era necessario aspettare che i tiri delle nostre artiglierie fossero allungati. Occorrevano almeno 10 minuti: attesa ansiosa a noi ci sembrò lunga dieci anni, e che fu anche tragica, perché in questo frattempo accortisene gli austriaci della 3ª Cima, cominciarono a far fuoco su di noi. Ebbi le prime sensibili perdite. Diciotto dei miei bersaglieri li vidi cadere feriti e ruzzolare per le ripide pareti che con tanta fatica avevamo salito. Mi si rattristò il cuore, ma non mi si conturbò l'animo. Non c’era tempo da esitare. Non bisognava dar tempo che gli austriaci della 3ª Cima avvisassero quelli della 2ª altrimenti saremmo stati tutti massacrati. “Bersaglieri - gridai - siamo in diciassette, ma ricordatevi che siamo Italiani!” A queste mie parole seguì un movimento improvviso, decisivo e al “Savoia!” che gridai a squarciagola, risposero con

forza tutti i miei compagni: ”Urrah!”. La seconda cima del Colbricon era nostra ed insieme ad essa 25 prigionieri che, storditi per la gradita sorpresa, supplicavano la nostra pietà coll’ormai famoso "bono italiano”: Ma la conquista non era terminata. Scorsi più in basso un’altra trincea presidiata da una trentina di austriaci a guardia di una sezione di mitragliatrice. Un caporal maggiore tedesco accortosi che la forza nostra non era effettivamente quella di un battaglione, come io avevo simulato, si preparava a far resistenza e già si sentivano gli ordini che egli impartiva, quando il sergente Baglini, sdegnato, d’un salto gli fu addosso e lo strinse il collo per strangolarlo. Ma nel suo atto eroico fu troppo infelice perché il caporale austriaco, che aveva il fucile con la baionetta innestata, gliela conficcò nel ventre procurandogli poco dopo la morte.

Fu un attimo. Inorridito di tale subitaneo spettacolo gridai nuovamente il “Savoia!” e poco dopo i trenta austriaci furono da noi inchiodati a terra colla punta delle baionette. Ai pochi superstiti detti allora ordine di rafforzarsi come meglio avessero potuto, ed avuta così una certa sicurezza della posizione, saltai nuovamente sulla Cima ed issai per ben due volte al vento il nostro santo tricolore, mentre le pallottole delle mitragliatrici nemiche fischiavano fitte, fitte d’intorno. Ma in quel momento ero invulnerabile. Sarebbe stato un onore troppo grande fare una morte così gloriosa! Seppi che il maggiore, il quale osservava dal basso lo svolgersi dell’azione, a questo spettacolo cominciò a piangere. La sua commozione mi fu infatti dopo pochi istanti palesata da un fonogramma così concepito:” S.ten. Turriani: Grazie, grazie, grazie; bravo, bravo, bravo; baci, baci, baci”.

Parole che riempirono di maggiore entusiasmo non solo me, ma tutti i miei pochi compagni quali giurai insieme, in nome della Patria, di sacrificare la Vita anziché cedere nuovamente la posizione. Gli austriaci, com’è loro uso, vennero subito al contrattacco. Due furiosissimi ne respingemmo durante la giornata ed altri due sull’imbrunire prima che giungessero i rincalzi. Verso

la mezzanotte, finalmente, arrivarono i primi bersaglieri di rinforzo, accompagnati da un aspirante3 e da un sottotenente. Io, che ero ancora il più anziano, comandavo ancora la zona. Gli austriaci ostinatamente tornarono per tentare la riscossa, ed al mattino verso le 7, dopo una nottata di fuoco infernale, si respingeva l’ottavo contrattacco che fu anche il più violento ed il più terribile. Allora eravamo in una settantina. Non avevamo più né una bomba, né una cartuccia. Gli austriaci venivano avanti a plotoni affiancati, colle mitragliatrici in testa. Erano almeno un battaglione, ed approfittando della nebbia intensa avevano potuto portarsi molto sotto senza che noi, nonostante l’assidua vigilanza, ce ne fossimo accorti.

Mentre facevo un’ispezione alle vedette, scrutando attentamente attraverso la nebbia, vidi delle ombre. Corso nuovamente nelle trincee improvvisate:” Bersaglieri - gridai - gli austriaci sono a due passi. Coraggio! Ci difenderemo colla baionetta! Ricordatevi che dobbiamo morire sul posto anziché arrenderci; questa è la conseguenza che c’ impone il dovere e la Patria!”. E si attendeva così nell’ansia febbrile il momento fatidico in cui i nemici avessero gridato il “Franz urrah!” per rispondere loro “Savoia” e colle baionette, quando Iddio fece passare per la mia mente un lume che trasmisi subito a tutti i bersaglieri:” Le trincee, ci sono le trincee”:

Fu un istante. Gettati a terra i fucili diventarono tutti “Balilla”. Scagliando sassi, bottiglie vuote e scatolette facemmo morire nella gola agli austriaci “l’urrah” che essi stavano per rispondere al “Franz” dei loro ufficiali.

Indescrivibile fu la gioia nostra nel vedere spezzato anche quest’ultimo ostinato sforzo, gioia che si raddoppiò quando, dileguatasi la nebbia vedemmo il terreno letteralmente ricoperto di cadaveri nemici: un vero macello. Il sole limpido del 3 ottobre portò un gradito messaggio ai nostri cari compagni caduti:” Nel nome d’Iddio e dell’Italia siete stati giustamente vendicati!”. Appena cessato questo contrattacco detti ordine ai pochi arditi rimasti di scendere alle tende giacché già abbastanza avevano fatto il loro dovere ed era quindi giusto che potessero godersi il premio promessogli (15 giorni di licenza e 100 lire). Io invece, quantunque avessi avuto ordine di rientrare, preferii rimanere in posizione alla quale ormai troppo mi ero affezionato perché ben sapevo i sacrifici che mi era costata e non avrei disdegnato di morire lassù; anzi, francamente, ne sentivo quasi il desiderio. Intanto erano giunti nuovi rinforzi portando munizioni. Per tutta la mattinata non dovemmo più sostenere nessun contrattacco. Il morale di tutti si conservava sempre altissimo. Raggiungeva gli estremi dell’entusiasmo. Il giorno verso le quattordici e mezzo cominciò un bombardamento intensissimo che preparava un nuovo contrattacco. Stavamo tutti ritti nelle trincee sparando sui nemici che avanzavano a piccoli gruppi, di sasso in sasso. Se ne vedeva cader molti: la maggior parte. Eravamo tranquillissimi e sicuri che nemmeno questa volta sarebbero riusciti nel loro intento quantunque infliggessero anche a noi qualche perdita. Stavo appunto mettendo un nuovo caricatore nel moschetto, quando un colpo fortissimo nella gamba mi gettò a terra. “Mamma”, dissi; poi subito:” Una granata in pieno mi ha portato via la gamba”: Fu questa la mia prima impressione. Fui rassicurato dai vicini che la gamba non l’avevo perduta, ma io ero tanto convinto di non averla più che non mi azzardavo a guardare. Finalmente abbassai gli occhi e vidi la mia gamba crivellata di ferite. Aiutato dai presenti, mi curai alla meglio con un pacchetto di medicazione che avevo in tasca. Mi venne una gran sete, ma non era possibile aver nulla. La neve vicina era tutta macchiata di sangue. Cercai allora di distrarre il mio dolore mettendomi nuovamente a sparare qualche colpo, ma non avevo più forza di reggere il moschetto. Il freddo mi faceva sempre più soffrire. Finalmente appresi con soddisfazione che gli austriaci avevano rinunciato ad avanzare, ma battevano la cresta con la mitragliatrice. Era impossibile muoverci. Dovetti rimanere in quello stato per quattro ore. Mi venne la febbre, tremavo forte, battevo i denti. Le gambe non le sentivo quasi più. Finalmente venne la sera. Il mio attendente, appresa la notizia, mi raggiunse piangendo. Aveva nel tascapane dei generi di conforto. Mi sentii riavere non appena mi porse un po’ di caffé freddo. Giunto finalmente il buio cominciai la mia dolorosa discesa. Il mio calvario. Dovevo per forza percorrere la strada che avevo fatto salendo.

Fortunatamente avevo le braccia buone. Mi sostenevo con queste alle corde e l’attendente davanti, con una mano si sosteneva egli pure e con l’altra cercava di tenermi pari la gamba. Ma l’osso spezzato mi faceva terribilmente soffrire. Viaggiai così tutta la notte ed arrivai al primo posto di medicazione al mattino verso le ore sette. Undici ore di marcia; undici ore di patimenti indicibili. Trovai il mio maggiore che mi abbracciò piangendo rivolgendomi lusinghiere parole. Mi prodigarono qui le prime cure contro il congelamento e mi fasciarono nuovamente le ferite. In barella fui poi trasportato alla prima sezione di sanità dove fui curato meglio ed inviato subito all’ospedaletto da campo Nº 123 di Fiera di Primiero. Qui dovevo perdere la gamba: invece, miracolosamente, mi fu conservata. Il mio primo pensiero appena fui nel letto fu di telegrafare a casa. Scrissi così:” Trovami ferito gamba destra ospedale da campo Nº 123. State tranquilli. Scriverò”. Rimasi diciassette giorni perché non trasportabile. Finalmente fui inviato all’ospedale 064 di Feltre e dopo due giorni al 080 di Crocetta Trevigiana. Dopo sedici giorni, su un treno ospedale fui inviato a Vercelli, all’ospedale Mazzini, dal quale, finalmente, fui trasferito all’ospedale “Croce Rossa” di Lucca, dove, date le cure premurose di tutti, sono in via di guarigione nell’attesa ansiosa che mi siano presto restituite tutte le primitive energie onde poter nuovamente raggiungere le gloriose trincee dalle quali il crudele piombo nemico mi ha forzatamente allontanato!

Alla distinta Signora Marchesa Antonietta Bernardini-Mansi, prima fra le prime per carità e patriottismo, dono volentieri questo mio episodio in ricordo del giorno sacro in cui mi fu appuntata sul petto, in nome del Re e della Patria, la Medaglia d’argento al Valore. Ospedale “Croce Rossa” , Lucca: 5 febbraio 1917

S.Tenente Turriani Dino

Motivazione:

TURRIANI Dino da Pieve Fosciana (MC), Sten complemento bersaglieri. Medaglia d’Argento concessa motu proprio dalle Supreme Autorità

“Offertosi volontario per un’azione difficilissima, entrava primo nelle ridotte nemiche, dimostrando arditezza ed energie e ributtava in più assalti alla baionetta i contrattacchi nemici. Seconda Cima del Colbricon, 2 ottobre 1916